日本における自殺問題の深刻さと自殺に向き合う専門労働家たち

~旧ブログ「自殺問題から考える」より~

-最終更新日:2010年8月25日(水)-

自分のこれまでの経験ですが、近親者を自殺でなくした方が知り合いにいます。このような出来事はその人の人生を大きく変えます。一般に流通している「トラウマ」という言葉ではくくれない、一種の大変な心の労働を強います。人によっては、この問題に深く関連する職業に強く取り組むことになります。

それは、親愛な人との自殺による離別が、場合によっては一生解消されない葛藤であるがゆえ、その人の人生で取り組み続けることでしか解決できない問題だからでしょう。小さなときにこのような悲劇を経験をしてしまったら、人間形成に大きな影響を及ぼすといわれています。

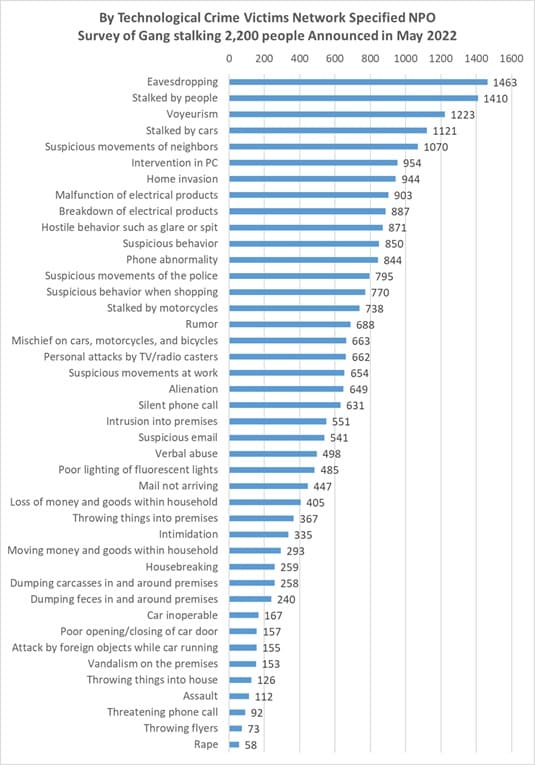

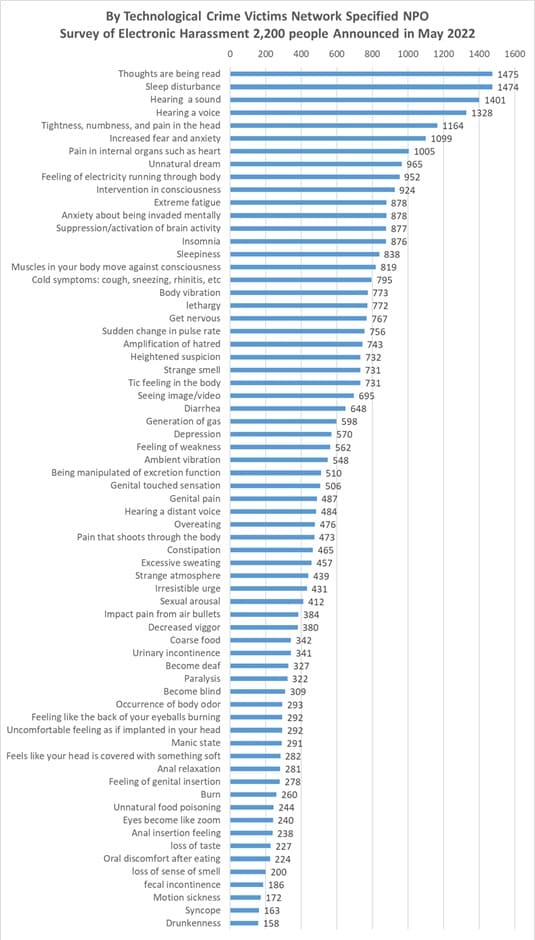

集団ストーカー被害者も、多くの人は自殺を考えます。私は、上記のような人と接する機会が多かったこともあるのか、自殺に強い関心があります。これだけで普通の人間とは言えませんが、自殺問題というものに一つの執念みたいながのがあります。

世の中には、自殺という問題に取り組む職業の人がいます。直接的に自殺の危険性がある人を支援するのは、精神科医・精神分析家や臨床心理士、ソーシャルワーカーといった仕事に従事されている方ではないでしょうか。個人的にこのような方とお話したことが沢山ありますが、予想以上に大変な仕事です。

これらの仕事には「転移」という概念があります。例えば、目の前に自殺願望を抱いている人と話をしたときに、その強い衝動みたいなものが自分の無意識と重なり合ってしまうような経験です。この現象には、時として重い精神的な負担が発生します。このような人を援助する仕事は、ともすれば自らの精神や心の健康に支障をきたしかねない厳しい仕事です。

日本は、自殺問題に関するタブー性が強いといわれています。自ら命を絶って亡くなられた方に対して、何があったのかを掘り起こすことが忌み嫌われる傾向にあります。これは一種の国民性や文化と言ってしまえばそうですが、例えば自殺者数を減らそうと思ったら弊害となります。近年、政治の中でも自殺者のバイオグラフィーを調査することによって、何が自殺の原因になっているかを社会的に考える風潮も高まってきており、これは世の中の一つの変化といえるでしょう。

2000年ごろから、日本の自殺者数は年間30,000人を超えました。民主主義先進国では国民一人当たりの自殺率としてはトップクラスであり、この国の何かがおかしくなってしまったのではないでしょうか。ある社会学者は、世の中が無秩序であることと自殺の増加に大きな因果関係があることを指摘しています。

このように、自殺問題は掘り下げていくと大きな問題です。このブログでは一つのカテゴリを設けて、自殺対策をはじめとして様々な自殺問題にまつわることを掲載していきたいと思います。(新ブログでは、自殺問題を取り上げる場合は、カテゴリをその都度考えます。)

(2010年7月11日追記、再掲載時に加筆修正)

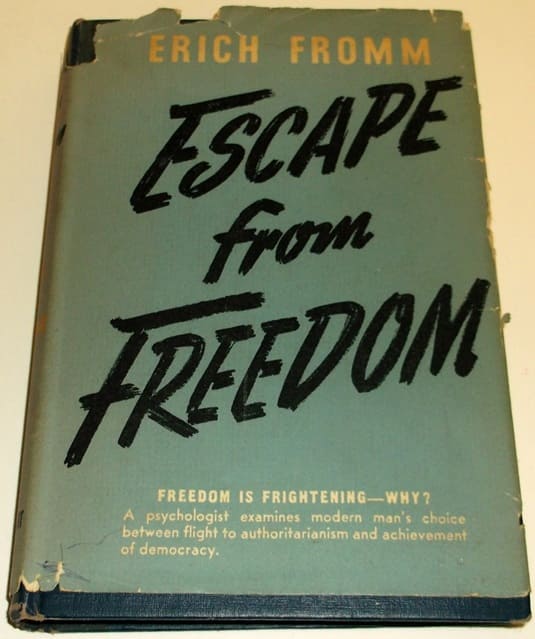

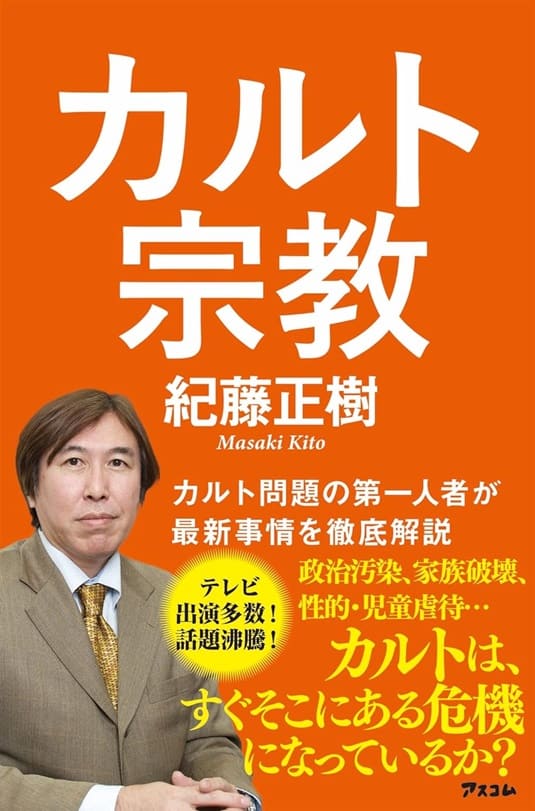

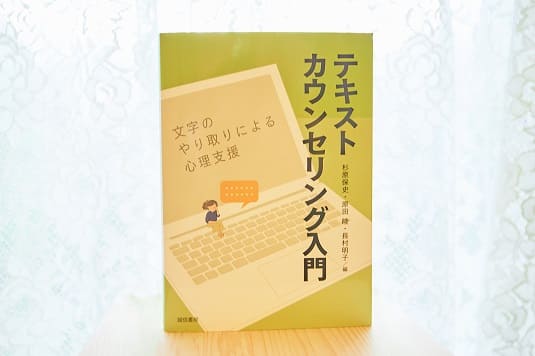

「文化・書籍から考える」で取り上げようと思ったのですが、ここで紹介したほうがいいと思いましたので下記の書籍をご紹介します。

清水康之氏は、政権交代後内閣府で自殺問題に取り組まれています。清水氏はNPO法人自殺対策支援センター「ライフリンク」代表です。ご自身が、自殺遺児の番組作成を経験されたことから、NHKを退社してまで、子どもたちとかかわりあい、この問題に従事されています。自殺遺児は、小さい頃に親をなくして生きていかざるを得なくなった子どもたちです。

彼らは、自我が未成熟であることによる心の傷だけでなく、その後の就学や就労にまで影響が及ぶといわれています。このような親を早くに亡くしてしまった子どもたちは、社会生活を歩む上での自律性が大きく損なわれてしまいます。人間が、社会の中で他者との相克をのりこえて調節しながらバランスを保って生きるには、人間のコミュニケーション能力をはじめ、さまざまなものの全体的な立ち上がり、そして統合が必要です。それを育む学校共同体の衰退も叫ばれて久しい昨今です。

清水氏は、親の自殺という問題をかかえた子どもたちと直接対話するように向き合って、厳しい条件のなかでNPOの活動をされてきました。最近発売された上記の書籍で、冒頭に次のように述べています。

(「はじめに」より p.11)

「坂の上の雲」を抜けた先に、誰もが「何かおかしい」と感じずにはいられない自殺社会にたどり着いてしまった原因を、もし、この機に見つけることができたなら、「百年に一度の危機」は「百年に一度のチャンス」に変わる。自殺の問題を徹底して掘り下げた先に、この生きづらい社会の正体を明らかにすることができたなら、「自殺社会」は「生き心地の良い社会」へと踏み出す手がかりになる。

本書は、そんな淡い期待を込めて臨んだ対談集である。読み終えたとき、私が抱いた期待感が、皆さんの共感になっていたならば、これほどうれしいことはない。

このブログで清水氏のご活動を勝手に取りあげるのは非常に失礼な話ですが、重要な教訓を与えてくれるのではないかと思い、取り上げさせていただきました。皆さんも、お考えになってみていただけるとうれしいです。

-最終更新日:2010年8月25日(水)-

自分のこれまでの経験ですが、近親者を自殺でなくした方が知り合いにいます。このような出来事はその人の人生を大きく変えます。一般に流通している「トラウマ」という言葉ではくくれない、一種の大変な心の労働を強います。人によっては、この問題に深く関連する職業に強く取り組むことになります。

それは、親愛な人との自殺による離別が、場合によっては一生解消されない葛藤であるがゆえ、その人の人生で取り組み続けることでしか解決できない問題だからでしょう。小さなときにこのような悲劇を経験をしてしまったら、人間形成に大きな影響を及ぼすといわれています。

集団ストーカー被害者も、多くの人は自殺を考えます。私は、上記のような人と接する機会が多かったこともあるのか、自殺に強い関心があります。これだけで普通の人間とは言えませんが、自殺問題というものに一つの執念みたいながのがあります。

世の中には、自殺という問題に取り組む職業の人がいます。直接的に自殺の危険性がある人を支援するのは、精神科医・精神分析家や臨床心理士、ソーシャルワーカーといった仕事に従事されている方ではないでしょうか。個人的にこのような方とお話したことが沢山ありますが、予想以上に大変な仕事です。

これらの仕事には「転移」という概念があります。例えば、目の前に自殺願望を抱いている人と話をしたときに、その強い衝動みたいなものが自分の無意識と重なり合ってしまうような経験です。この現象には、時として重い精神的な負担が発生します。このような人を援助する仕事は、ともすれば自らの精神や心の健康に支障をきたしかねない厳しい仕事です。

日本は、自殺問題に関するタブー性が強いといわれています。自ら命を絶って亡くなられた方に対して、何があったのかを掘り起こすことが忌み嫌われる傾向にあります。これは一種の国民性や文化と言ってしまえばそうですが、例えば自殺者数を減らそうと思ったら弊害となります。近年、政治の中でも自殺者のバイオグラフィーを調査することによって、何が自殺の原因になっているかを社会的に考える風潮も高まってきており、これは世の中の一つの変化といえるでしょう。

2000年ごろから、日本の自殺者数は年間30,000人を超えました。民主主義先進国では国民一人当たりの自殺率としてはトップクラスであり、この国の何かがおかしくなってしまったのではないでしょうか。ある社会学者は、世の中が無秩序であることと自殺の増加に大きな因果関係があることを指摘しています。

このように、自殺問題は掘り下げていくと大きな問題です。このブログでは一つのカテゴリを設けて、自殺対策をはじめとして様々な自殺問題にまつわることを掲載していきたいと思います。(新ブログでは、自殺問題を取り上げる場合は、カテゴリをその都度考えます。)

(2010年7月11日追記、再掲載時に加筆修正)

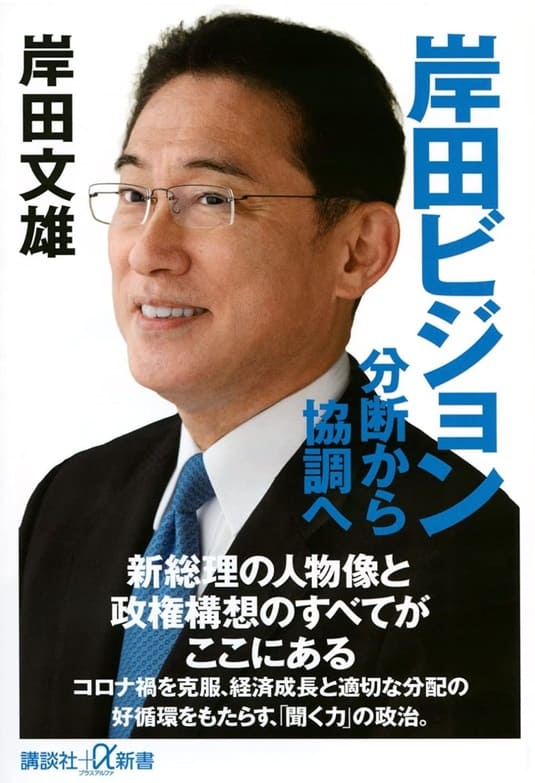

「文化・書籍から考える」で取り上げようと思ったのですが、ここで紹介したほうがいいと思いましたので下記の書籍をご紹介します。

| 「自殺社会」から「生き心地の良い社会」へ (講談社文庫) (2010/03/12) 清水 康之上田 紀行 商品詳細を見る |

清水康之氏は、政権交代後内閣府で自殺問題に取り組まれています。清水氏はNPO法人自殺対策支援センター「ライフリンク」代表です。ご自身が、自殺遺児の番組作成を経験されたことから、NHKを退社してまで、子どもたちとかかわりあい、この問題に従事されています。自殺遺児は、小さい頃に親をなくして生きていかざるを得なくなった子どもたちです。

彼らは、自我が未成熟であることによる心の傷だけでなく、その後の就学や就労にまで影響が及ぶといわれています。このような親を早くに亡くしてしまった子どもたちは、社会生活を歩む上での自律性が大きく損なわれてしまいます。人間が、社会の中で他者との相克をのりこえて調節しながらバランスを保って生きるには、人間のコミュニケーション能力をはじめ、さまざまなものの全体的な立ち上がり、そして統合が必要です。それを育む学校共同体の衰退も叫ばれて久しい昨今です。

清水氏は、親の自殺という問題をかかえた子どもたちと直接対話するように向き合って、厳しい条件のなかでNPOの活動をされてきました。最近発売された上記の書籍で、冒頭に次のように述べています。

(「はじめに」より p.11)

「坂の上の雲」を抜けた先に、誰もが「何かおかしい」と感じずにはいられない自殺社会にたどり着いてしまった原因を、もし、この機に見つけることができたなら、「百年に一度の危機」は「百年に一度のチャンス」に変わる。自殺の問題を徹底して掘り下げた先に、この生きづらい社会の正体を明らかにすることができたなら、「自殺社会」は「生き心地の良い社会」へと踏み出す手がかりになる。

本書は、そんな淡い期待を込めて臨んだ対談集である。読み終えたとき、私が抱いた期待感が、皆さんの共感になっていたならば、これほどうれしいことはない。

このブログで清水氏のご活動を勝手に取りあげるのは非常に失礼な話ですが、重要な教訓を与えてくれるのではないかと思い、取り上げさせていただきました。皆さんも、お考えになってみていただけるとうれしいです。

- 関連記事

-

-

歴史上に発生した忌むべき事例から考察する

2010/09/06

歴史上に発生した忌むべき事例から考察する

2010/09/06

-

サッチャー レーガン フラット化する社会

2010/12/12

サッチャー レーガン フラット化する社会

2010/12/12

-

日本における自殺問題の深刻さと自殺に向き合う専門労働家たち

2010/08/23

日本における自殺問題の深刻さと自殺に向き合う専門労働家たち

2010/08/23

-

東ドイツの文化と歴史を再評価する

2010/09/06

東ドイツの文化と歴史を再評価する

2010/09/06

-

日本の伝統文化と融合・調和の美

2010/08/25

日本の伝統文化と融合・調和の美

2010/08/25

-