Self-help Groups and Religious Apparatus

- From a Sociological Perspective, relying on G. Bateson -

-Final revision date:April 4, 2024 (Thu) -

In the last issue, I mentioned that self-help groups have been a crucial means of overcoming important social problems and illnesses for vulnerable people. In this article, I would like to discuss self-help groups for indulgence and addiction. Self-help groups in this vein include drug addiction, alcoholism and gambling. Recently, tobacco might also fall into this category.

In the last issue, I mentioned that self-help groups have been a crucial means of overcoming important social problems and illnesses for vulnerable people. In this article, I would like to discuss self-help groups for indulgence and addiction. Self-help groups in this vein include drug addiction, alcoholism and gambling. Recently, tobacco might also fall into this category.

In order for people to live a prosperous life in society, some deviance is socially and personally acceptable. However, it is no good if social life is ruined by it. Even with alcohol, a drunk person returns to work sober the next day. Even if they gamble on their days off, people usually keep it to a level that does not ruin their finances. When it comes to drug dependence, it is against the law in itself. These indulgences and addictions can, in some cases, lead to a state of being so absorbed in them that it is impossible to return to normal social life. The institutional design of the system is based on the assumption that this individual's indulgences and indulgences can be returned to their former social life even if they become immersed in them. Society needs a vent to which the regime can acclimatise. A typical example of how this can be legitimately resolved collectively is the festivals discussed in this blog. I believe the French sociologist E. Durkheim used to describe the return to everyday life after the revelry of a festival as a 'Return from the Sacred to the Profane'. So festivals in primitive societies such as Totemism and modern festivals have the same function in society. Even though there are usually barriers, when festivals unify society, individuals experience the dissolution of ego walls. This is the same as immersion in beautiful works of art.

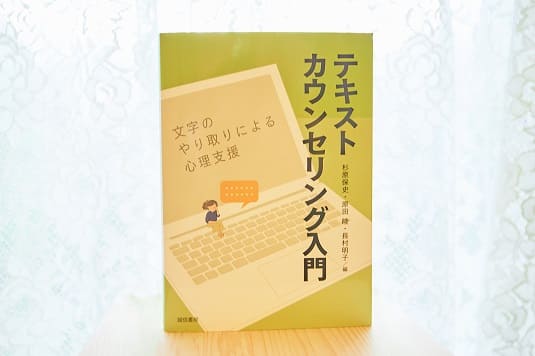

This is a digression, but some of these problems are naturally treated in the field of medicine. These are alcoholism and drug addiction. However, this is a very and troublesome area for medicine. This is because it has basically fallen by the 'choice' of the individual. Doctors don't want to help individuals who have made a bad habit that makes them ill themselves. Even this annoying problem, which is the result of heavy drinking of alcohol as a 'personal choice', is considered a 'disease' and placed in psychiatry as long as the appropriate medical treatment is successful. (I personally think that this problem is also caused by the tendency to assume that the choice to 'drink alcohol' was made under a meritorious choice under the individualist system, which is also a problem for alcoholics. I think it is more correct to say that the person was made to drink alcohol because of the nature of the problem. This is because the person's physiology has formed a constitution that cannot be satisfied without heavy drinking. Also, as I will say below, it is because of a personality disposition that is also a factor that he cannot help himself. At the very least, such a perspective is necessary for recovery. In these respects, professionals who provide counselling in psychology are more familiar with such personality temperaments of individuals and will be able to deal with them appropriately. However, as far as drug dependence is concerned, it is illegal and requires a strong will of the individual to abstain from use under the individualist system.)

Self-help groups for these problems came into being in the first place because they brought together people who had been treated as nuisances and socially abandoned. Society is not ready to save people such as those who have become alcoholics.

However, there is, for example, a self-help group for alcoholics called A.A. (Alcoholics Anonymous). The reason why it is called 'Anonymous' is because they call each other by nicknames. This is because it is designed so that people with serious problems do not have to participate under their real names. The A.A. is derived from Christian doctrine and has spread so quickly because of its substantial therapeutic benefits that it now has millions of members worldwide. It is sometimes held in Christian churches and other institutions. In Japan, on the other hand, Christianity is not widespread, so '全日本断酒連盟 (All Japan Alcoholic Abstinence Federation)' have more members. It would be easier to understand this as a similar group form reworked to conform to Buddhist doctrine.

The flow of an A.A. meeting can be described as follows: first, all members recite the A.A. '12 Steps' together. Afterwards, they share stories of their struggles with each other by 'leave saying, and leave hearing'. The meeting ends when the last person has finished speaking, interspersed with a chat during the break. In the 'leave saying, and leave hearing' style, you say what you want to say and everyone else just listens in silence. This lasts approximately 10 minutes per person, but it can go on to the last person without any division.

A.A. Twelve-step program

1.We admitted we were powerless over alcohol—that our lives had become unmanageable.

2.Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.

3.Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.

4.Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.

5.Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.

6.Were entirely ready to have God remove all these defects of character.

7.Humbly asked Him to remove our shortcomings.

8.Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.

9.Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.

10.Continued to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it.

11.Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out.

12.Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.

Bill W. (June 2001). "Chapter 5: How It Works". Alcoholics Anonymous (4th ed.). Alcoholics Anonymous World Services. From wikipedia

As you can see from this, you will notice that a fundamental part of A.A. is the God-centred religious doctrine of 'Higher Power'. The aim of this article is to show that even religion can be a strong weapon to overcome heavy problems if used in the right way. Here we will explain why this religious doctrine is a catalyst for overcoming alcoholism and a practically effective means of overcoming it.

The state of indulgence in alcoholics is physiologically a state in which they feel compelled to drink. It means that the body demands it against the person's will. However, if they continue to drink from morning to night every day and then stop drinking alcohol, they will develop symptoms of addiction. These include hallucinations and delusions. Moreover, you will feel intense pain. It is the same as quitting drugs. Therefore, it is dealt with in the field of psychiatry. However, the person must have a strong will to stop. The addiction symptoms of discontinuation have to be endured for a while. The medical field can at best only alleviate them with the help of medication and other means.

However, the trouble is that even if an alcoholic is able to stop drinking once, he or she is likely to fall back into the same alcohol dependence. This is because their bodies are not satisfied unless they drink the amount of alcohol they drank when they became alcoholics. For example, if you drank a whole bottle of japanese sake a day when you became an alcoholic, it means that your body cannot be satisfied with just one or two drinks. Therefore, to overcome alcoholism, one must abstain from alcohol. This is the meaning behind the name of the self-help group called '断酒会 (Alcoholic Abstinence meeting)', which originated in Japan.

Now, there is something that cannot be helped by the medical treatment mentioned earlier. It is the person's 'personality'. It is generally understood why a person's 'personality' contributes to alcoholism. It is a personality that is extremely meticulous, perfectionist and incapable of showing weakness to others. When competitiveness is added to these, the risk of falling into alcohol dependence is further increased. These people live their lives by showing only parts of their personality, even the good parts. In fact, they don't have to do so, but they feel uncomfortable if they don't. On the other hand, these conditions encourage people to become mentally ill. This is even more so if the person is unable to ruffle feathers. Think of it like an elite businessman who is working without a break and has no outlet, and suddenly becomes addicted to alcohol and can't get back on his feet.

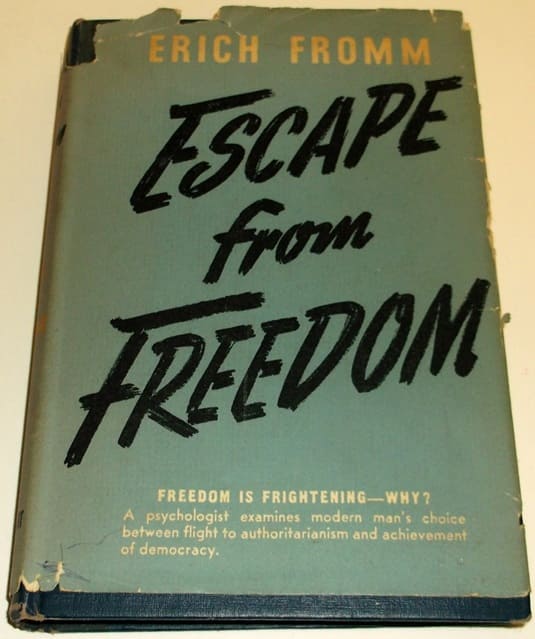

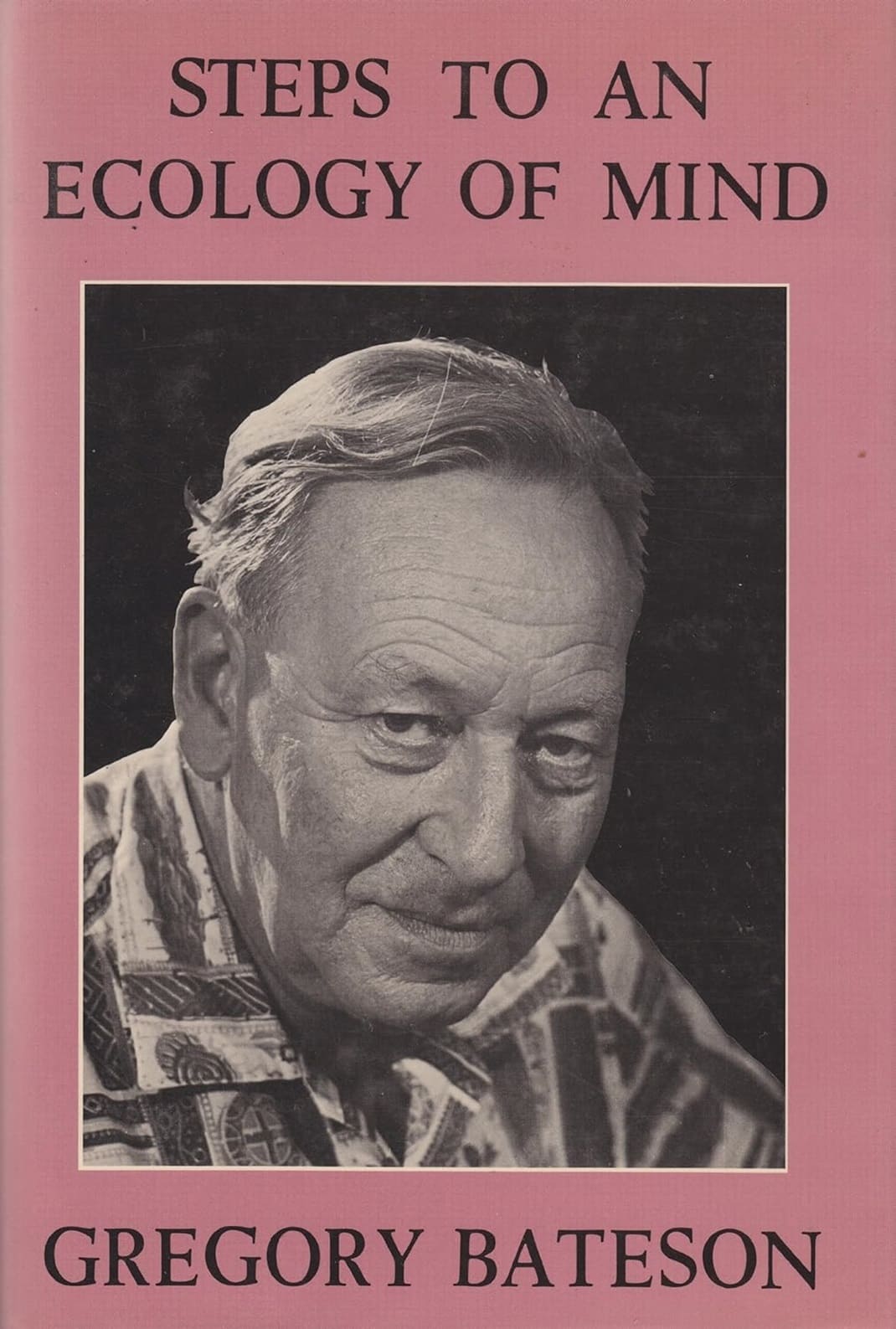

Here, a scholar made a very astute point about this mechanism of the individual's mind already in 1971. This is Gregory Bateson, who formulated the 'Double-bind theory' mentioned in the previous article. This is published in the book 'Steps to an Ecology of Mind'. I will try to describe what I understand about this mechanism. (The paper itself is quite esoteric, so I will be cautious in how I cover it, but I apologise if I make any mistakes.)

Alcoholics are considered to have more extreme personality tendencies than normal people as described above. This is supported by the person's 'pride'. However, the desire to experience complementary relationships based on the approval of others is always present in the mind. To satisfy this, he drinks alcohol. This is because drinking allows them to have pleasant conversations even with their antagonists. Their perfectionist nature, however, makes them very eager to bring even this under the control of reason. This is because their nature cannot allow them to show weakness to rivals, for example, in order to get ahead. Humans are productive subjects capable of being in a state of both tension and relaxation. Lack of either of these will lead to bankruptcy as a human being. Efforts to bring even the intoxication of drinking under the control of reason. This is the beginning of bankruptcy. (In this case, even if it does not result in alcohol indulgence, the striving for extreme perfectionism leads to a breakdown of personality. Anyone can see how this can lead to a range of mental illnesses, including depression.)

Bateson describes this as the 'pride' of the alcoholic. He explains with logic that this is the reason why they gradually become addicted to alcohol. The near-impossible proposition of using reason to control something that is physiologically difficult for humans to control, such as intoxication, is what causes the indulgence to explode. Therefore, the main focus in A.A. is to fix this or to overcome it with other members. However, as it is a personality, it is difficult for the individual to overcome it through his or her own efforts. If you have read this far and have good instincts, you will have noticed that this effort can make the alcoholism more serious. At times like this, a mechanism is needed to change it for everyone.

A.A. '12 Steps' are a simple expression of this. As you will understand when you read it, it is a plea to God to fix 'our character defects because there is nothing we can do about them'. It functions as a 'religious apparatus' to change people's thinking in a way that is good for society and the individuals living in it. Sharing this with the group is the essence of the A.A. self-help group.

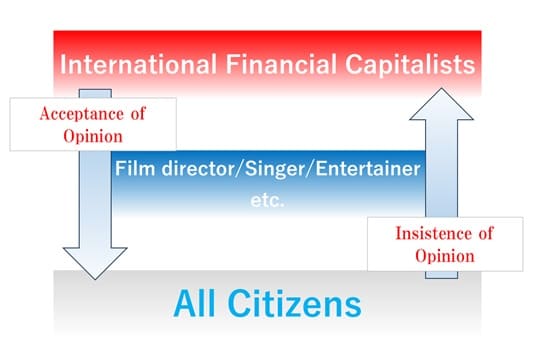

Finally, it is said that social trust in religion is low in Japan. When this is a devout Muslim or Christian country, social surveys show that social trust in religion is surprisingly high. In this context, social surveys show that Japan has a comparatively high level of trust in the media, such as newspapers and television, compared to other countries. There are many countries where the media are less supported by the public than high supported in Japan. This means that the media has strongly ensured democracy here in Japan.

Aside from that, in effect, the religious system helps individuals who are unable to return to a normal social life of alcohol dependence. Profit is disregarded. Because every time you attend a meeting, you hand in a cloth bag during the meeting to put your donation in, but you are allowed to put in as much as you want. The person I know only puts in about 500 yen. That person does not know how much other people put in. Thus, a normal religion with a tradition is a stronghold that definitely enriches people's hearts. This is also true historically. Persecuted peoples were first and foremost accepted by religious strongholds such as churches and mosques.

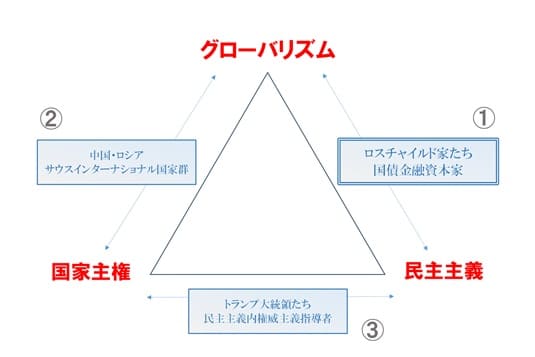

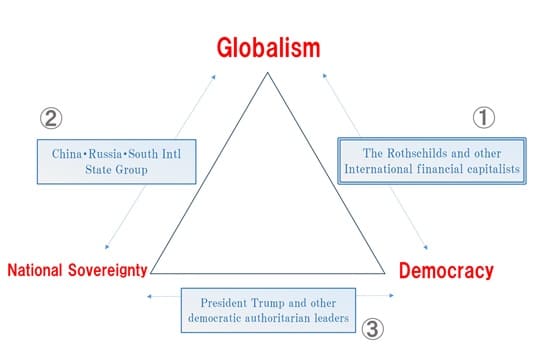

As evil new religious groups that are currently a social problem, but religious groups are essentially a social infrastructure that rescues humanity as a mechanism. In order to return these to their original state, International financial capitalists are authentically considering the aforementioned re-baking of the doctrines of emerging religious organisations by the late Sir Jacob Rothschild for the purpose of returning the national debt. Once and for all, let us review the world's religious and ethical system. Let us return to the era of ethical capitalism.

Converting the Religious Apparatus Toward Repaying National Debt

- An idea from Sir Jacob Rothschild himself -

-Final revision date: November 30, 2023 (Thu)-

Elimination of the Budget Deficit Through the Generous Independent Support of International Financial Capitalists

- Collaborative effort between Sir Jacob Rothschild and Japanese society -

-Final revision date:November 10, 2023 (Fri)-

セルフヘルプ・グループと宗教装置

~G・ベイトソンに依拠しつつ、社会学的見地から~

-最終更新日:2010年9月12日(日)-

前回、セルフヘルプグループが重要な社会問題や病気などを乗り越えるために、弱い立場におかれた人にとって極めて重要な克服の手段となってきたこと述べました。今回は、そのなかでも、耽溺・嗜癖に関するセルフヘルプグループについて述べてみたいと思います。この系統のセルフヘルプグループは、薬物依存、アルコール依存症、ギャンブルなどです。最近では煙草もこれに該当するかもしれません。

社会で人間が豊かに生活するためには、多少の逸脱は社会的にも個人的にも許容されます。しかし、それで社会生活が破綻してしまっては元も子もありません。お酒でも、泥酔した人は翌日にはしらふに戻って仕事に行きます。休日にギャンブルをしても、通常の人は経済的に破綻しない程度にとどめます。薬物依存に至っては、それ自体が法律違反です。これらの耽溺・嗜癖は、場合によってはのめりこんでしまって、通常の社会生活に戻ることができない状態に至ります。この個人の嗜癖・耽溺は、没入してしまっても、元の社会生活に復帰できるということを前提として制度設計されています。社会には為政者が馴致できるガス抜きが必要だということです。集合的にこれを合法的に解消できる代表的なものがこのブログで取りあげているお祭りです。お祭りのドンチャン騒ぎのあとに日常生活に立ち戻ることを、フランスの社会学者E・デュルケムは「聖から俗への帰還」などと表現していたと思います。トーテミズムなどの原始社会のお祭りも、現代のお祭りも、社会に果たす機能は同じというわけです。普段は壁があっても、祭りが社会を統合させるときに、個人は自我の壁を溶解させる体験をします。美しい芸術作品などへの没我・没入と一緒です。

話が脇道にそれましたが、これらの問題には、当然医学の分野で治療の対象とされるものもあります。アルコール依存症や薬物依存症です。しかし、医学にとって非常に迷惑で厄介な分野です。基本的には個人の「選択」によって没落してしまったからです。医師は自分で病気になるような悪い養生をした個人は助けたがらないものです。アルコールを「個人の選択」として多飲した結果のこのような迷惑な問題でも、医学での適切な処置が功を奏する以上、「病気」とし精神医学に位置づけられています。(この問題は、個人的に、「アルコールを飲む」という選択が個人主義制度下で功利的な選択のもとに行われたとする風潮も、アルコール依存症の方を苦しめていると思います。お酒に飲まされたというほうが、問題の性質上正しいと思います。本人の生理学上、多飲しないと満足できない体質が形成されているからです。また下にも述べますが、自分ではどうしようもない性格的気質も要因になっているからです。少なくとも、回復のためにはそのような視点が必要です。これらの点では、心理学でカウンセリングを行う専門家のほうが、個人のこのような性格的気質について詳しく、適切な対処がなされると思います。ただし、薬物依存に関しては違法であるため、個人主義制度の下で、使用を禁じる個人の強い意志が必要です。)

そもそも、これらの問題のセルフヘルプグループが誕生したのも、厄介者扱いされて社会的に見捨てられた人々が集まったからでした。アルコール依存症になった人など、社会は救う気になれないのです。

しかし、例えばアルコール依存症のセルフヘルプグループとしてA・A(アルコホリック・アノニマス)というものがあります。なぜ「アノニマス」かというと、お互いにニックネームで呼び合うからです。重い問題を抱えた人が実名で参加する必要がないように配慮されているからです。このA・Aはキリスト教の教義から派生したもので、治療に実質的な効果があるために、またたく間に浸透して、現在では全世界に数百万人のメンバーがいます。キリスト教の教会などの施設で開催されることもあります。一方で、日本はキリスト教が浸透していませんので、「断酒会」のほうがメンバーが多いです。こちらは、同じようなグループ形態が仏教の教義にそうように作り直されたものと受け取っていただいたら話が早いかと思います。

なぜ、これらのグループが宗教のノウハウを使用しているかが、今回の記事の一番注目所です。A・Aでのミーティングの流れを説明しますと、まず最初にA・Aの「12のステップ」をメンバー全員で唱和します。その後、「言いっぱなし・聞きっぱなし」によってお互いの苦労話を共有します。休憩時間に談話をはさんで、最後の人が話し終わったらミーティングの終わりです。「言いっぱなし・聞きっぱなし」では自分が言いたいことを言って、他の人は黙って話を聞くだけです。おおむね一人10分くらいですが、これが分け隔てなく最後の人まで続けられます。

A.A. 12のステップ

1.われわれはアルコールに対して無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。

2.われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるようになった。

3.われわれの意志と命の方向を変え、自分で理解している神、ハイヤー・パワーの配慮にゆだねる決心をした。

4.探し求め、恐れることなく、生き方の棚卸表を作った。

5.神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、自分の誤りの正確な本質を認めた。

6.これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを神にゆだねる心の準備が、完全にできた。

7.自分の短所を変えてください、と謙虚に神に求めた。

8.われわれが傷つけたすべての人の表をつくり、そのすべての人たちに埋め合わせをする気持ちになった。

9.その人たち、または他の人々を傷つけない限り、機会あるたびに直接埋め合わせをした。

10.自分の生き方の棚卸しを実行し続け、謝ったときは直ちに認めた。

11.自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために、神の意志を知り、それだけを行っていく力を、祈りと黙想によって求めた。

12.これら音ステップを経た結果、霊的に目覚め、この話をアルコホーリクに伝え、また自分のあらゆることに、この原理を実践するように努力した。

(スポンサーシップ Q&A AA日本ゼネラルサービスオフィス発行 1999年 日本語翻訳改訂版より)

これを見ていただいたらお分かりになっていただけるように、A・Aの根本的な部分が「ハイヤー・パワー」という神を中心とした宗教的な教義となっていることにお気づきいただけるかと思います。今回の記事の狙いは、たとえ宗教であっても、正しい使い方をしたら重い問題を乗り越える強い武器になるということです。ここでは、この宗教の教義がなぜアルコール依存症を乗り越えるきっかけとなるのか、また実質的に有効な乗り越えの手段となっているかについてご説明します。

アルコール依存症の方々の耽溺の状態は、生理学的に、飲まなければ気がすまない状態です。本人の意思に反して、体が要求するということです。しかし、毎日朝から晩まで飲む生活を続けて、アルコールを中断したら、中毒症状が出ます。幻覚・妄想などです。しかも、強い苦痛を感じます。麻薬をやめるのと同じです。したがって、精神医療の分野での対処となります。しかし、やめるには本人の強い意志が必要です。中断したときの中毒症状にしばらく耐えなければなりません。医療分野は、せいぜいそれを薬の力などで緩和する程度しかできません。

しかし、厄介なことにアルコール依存症の人は一回お酒をやめることができても、また同じアルコール依存に陥ってしまう可能性が高いです。アルコール依存症になってしまったときの飲酒量を飲まなければ満足できない体になってしまっているからです。例えば、アルコール依存症になったときに一日にお酒を一升瓶ぜんぶ飲んでいたら、一合や二合では満足できない体になっているということです。したがって、アルコール依存症を乗り越えるということは、アルコールを断たねばなりません。日本で生まれた「断酒会」というセルフヘルプグループの名前は、そういった意味から由来しています。

さて、先ほどの医学による対処ではどうにもならないことがあります。それは、本人の「性格」です。なぜ本人の「性格」がアルコール依存症に寄与するかについては、おおむね解明されています。極度に几帳面であるとか、完ぺき主義であるとか、他人に弱みを見せることができない性格です。これらに競争性が加わったら、アルコール依存に陥るリスクをいっそう深めます。これらの人は、自分の性格の一部分、それもよい所だけを見せて生きていきます。実際はそうしなくてもいいのですが、本人がそうしないと気がすみません。一方で、これらの状態は、人間が精神的な不調になることを促進させます。羽目をはずすことができない状態ならなおさらです。エリートサラリーマンで、休むまもなく働いていてはけ口のない人が、いきなりアルコールに耽溺して立ち戻れなくなるようなものだと考えていただければと思います。

ここで、1971年にすでにこの個人の心のメカニズムに対して非常に鋭い指摘をした学者がいます。前回述べたダブルバインド(二重拘束)説を打ち立てたグレゴリー・ベイトソンです。これは「精神の生態学」という本に掲載されています。このメカニズムについて、自分が理解していることを述べてみようと思います。(論文自体はかなり難解ですので、取り上げ方には慎重を期しますが、間違いがあったらごめんなさい。)

アルコール依存症の人は、上記のような通常の人より極端な性格的な傾向が強いとされます。これは本人の「プライド」によって支えられています。しかし、他人の承認を元にした相補的な人間関係を体験したいという欲動は常に心の中にあります。それを満足させるためにお酒を飲みます。お酒を飲んだら敵対する相手とでも楽しく会話ができるからです。彼らはしかし、その完ぺき主義的な性格によって、これをすら理性のコントロール下に置くことをを強く望むようになります。彼らの性格では、例えば出世のためにライバルに弱みを見せるわけにいかないからです。人間は、張り詰めた状態とリラックスした状態両方を繰り返すことによって生産活動が可能な主体です。これらのどちらが欠けても人間として破綻に至ります。お酒を飲んだ酩酊状態ですら、理性のコントロール下に置こうという努力。これが、破綻の始まりです。(この場合、アルコールへの耽溺という結果に至らなくても、極度のこ完ぺき主義を求める努力は人格的な破綻を招きます。うつ病など、さまざまな精神疾患に至りやすいのは誰が見てもお分かりいただけると思います。)

ベイトソンは、これをアルコール依存症者の「プライド」と表現しています。それが、次第にお酒にのめりこむ理由になることをロジックで説明しています。酩酊という生理学的に人間がコントロールしにくいものを理性でコントロールするという不可能に近い命題が、耽溺を爆発化させる要因になるというわけです。したがって、A・Aではこれを直すこと、もしくはメンバー同士で乗り越えることが主眼になります。しかし、性格ですので、本人の努力によって乗り越えることは困難です。むしろ、その努力がアルコール依存症を重篤化させることをここまで読まれた方で勘の鋭い方はお気づきになっていただけるかと思います。このようなときには、それを万人訳隔てなく変える仕組みが必要です。

これを端的にあらわしたのが、A・Aの「12のステップ」です。読んでいただいたらお分かりになっていただけるかと思いますが、「自分の性格的な欠陥が自分にはどうしようもないから神様直してくださいと懇願する」内容になっています。人の考え方を社会とそこに住む個人にとってよい方向に変える、「宗教的な装置 = Religious Apparatus」の機能を果たしています。これをグループで共有するのがA・Aというセルフヘルプグループの本質なのです。

最後に、日本は宗教に対する社会的な信頼が低いといわれています。これが、敬虔なイスラム教の国家やキリスト教の国家だと、宗教に対する社会的信頼性が驚くほど高いという社会調査が出ます。そのような中で日本は他の国に比べて新聞やテレビなどのメディアの信頼性が比較的に高いという社会調査の結果が出ています。メディアが日本より国民に支持されない国は多いのです。これはすなわち、この日本においてはメディアが民主主義を強く担保してきたということです。

それはさておき、実質的には宗教の仕組みが、アルコール依存という正常な社会生活に立ち戻れない個人を助けています。利益は度外視です。なぜなら、ミーティングに参加する度に、寄付を入れる布袋をミーティング中に手渡していきますが、いくら入れてもOKだからです。自分の知っている人は、500円くらい入れているだけです。その人は他の人がいくら入れているか知りません。このように伝統のある正常な宗教は、人の心を間違いなく豊かにする拠り所となります。歴史的にもそうです。迫害された民族は、すべからく教会やモスクなどの宗教的な拠点がまずもって受け入れました。

現在社会問題になっている悪しき形態の新興宗教団体ですが、本来はメカニズムとして人類を救済する社会インフラです。これらの本来あるべき姿に戻すために、前述の故ジェイコブ・ロスチャイルド卿による国債返還を目的とした新興宗教団体の教義の焼き直しなどを国際金融資本家の皆さんが真正に考えられています。一度、世界の宗教と倫理の仕組みを見直しましょう。倫理資本主義の時代に立ち返りましょう。

新興宗教装置を国債返済に理念転換

~ジェイコブ・ロスチャイルド卿自らがお考えになりました~

-最終更新日: 2023年11月30日 (木)-

財政赤字の解消を国際金融資本家の手厚い自立支援により実現

~ジェイコブ・ロスチャイルド卿と日本社会の協働~

-最終更新日: 2023年11月10日 (金)-

【2024年4月4日(木)】

"us as we"

Please do not despise yourself, said Sir Nathaniel Rothschild. He asks you to help reconstruct the West and rebuild the world peace m(_ _)m 4 Apr 2024 6:28

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1076975360053207

"Science will inevitably help... can get"

They will take care of the person once they are involved until the end. Please do your best to do the same as I did. Now it's your chance m(_ _)m 4 Apr 2024 8:56

https://www.facebook.com/nobelprize/posts/pfbid02na7FPy6hVsPuL5KqsaQYyaza237re9rqDArGf3py3iMNrhRDr4ZaCHF3mSpuXK3Jl

-Final revision date:April 4, 2024 (Thu) -

In the last issue, I mentioned that self-help groups have been a crucial means of overcoming important social problems and illnesses for vulnerable people. In this article, I would like to discuss self-help groups for indulgence and addiction. Self-help groups in this vein include drug addiction, alcoholism and gambling. Recently, tobacco might also fall into this category.

In the last issue, I mentioned that self-help groups have been a crucial means of overcoming important social problems and illnesses for vulnerable people. In this article, I would like to discuss self-help groups for indulgence and addiction. Self-help groups in this vein include drug addiction, alcoholism and gambling. Recently, tobacco might also fall into this category.

In order for people to live a prosperous life in society, some deviance is socially and personally acceptable. However, it is no good if social life is ruined by it. Even with alcohol, a drunk person returns to work sober the next day. Even if they gamble on their days off, people usually keep it to a level that does not ruin their finances. When it comes to drug dependence, it is against the law in itself. These indulgences and addictions can, in some cases, lead to a state of being so absorbed in them that it is impossible to return to normal social life. The institutional design of the system is based on the assumption that this individual's indulgences and indulgences can be returned to their former social life even if they become immersed in them. Society needs a vent to which the regime can acclimatise. A typical example of how this can be legitimately resolved collectively is the festivals discussed in this blog. I believe the French sociologist E. Durkheim used to describe the return to everyday life after the revelry of a festival as a 'Return from the Sacred to the Profane'. So festivals in primitive societies such as Totemism and modern festivals have the same function in society. Even though there are usually barriers, when festivals unify society, individuals experience the dissolution of ego walls. This is the same as immersion in beautiful works of art.

This is a digression, but some of these problems are naturally treated in the field of medicine. These are alcoholism and drug addiction. However, this is a very and troublesome area for medicine. This is because it has basically fallen by the 'choice' of the individual. Doctors don't want to help individuals who have made a bad habit that makes them ill themselves. Even this annoying problem, which is the result of heavy drinking of alcohol as a 'personal choice', is considered a 'disease' and placed in psychiatry as long as the appropriate medical treatment is successful. (I personally think that this problem is also caused by the tendency to assume that the choice to 'drink alcohol' was made under a meritorious choice under the individualist system, which is also a problem for alcoholics. I think it is more correct to say that the person was made to drink alcohol because of the nature of the problem. This is because the person's physiology has formed a constitution that cannot be satisfied without heavy drinking. Also, as I will say below, it is because of a personality disposition that is also a factor that he cannot help himself. At the very least, such a perspective is necessary for recovery. In these respects, professionals who provide counselling in psychology are more familiar with such personality temperaments of individuals and will be able to deal with them appropriately. However, as far as drug dependence is concerned, it is illegal and requires a strong will of the individual to abstain from use under the individualist system.)

Self-help groups for these problems came into being in the first place because they brought together people who had been treated as nuisances and socially abandoned. Society is not ready to save people such as those who have become alcoholics.

However, there is, for example, a self-help group for alcoholics called A.A. (Alcoholics Anonymous). The reason why it is called 'Anonymous' is because they call each other by nicknames. This is because it is designed so that people with serious problems do not have to participate under their real names. The A.A. is derived from Christian doctrine and has spread so quickly because of its substantial therapeutic benefits that it now has millions of members worldwide. It is sometimes held in Christian churches and other institutions. In Japan, on the other hand, Christianity is not widespread, so '全日本断酒連盟 (All Japan Alcoholic Abstinence Federation)' have more members. It would be easier to understand this as a similar group form reworked to conform to Buddhist doctrine.

The flow of an A.A. meeting can be described as follows: first, all members recite the A.A. '12 Steps' together. Afterwards, they share stories of their struggles with each other by 'leave saying, and leave hearing'. The meeting ends when the last person has finished speaking, interspersed with a chat during the break. In the 'leave saying, and leave hearing' style, you say what you want to say and everyone else just listens in silence. This lasts approximately 10 minutes per person, but it can go on to the last person without any division.

A.A. Twelve-step program

1.We admitted we were powerless over alcohol—that our lives had become unmanageable.

2.Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity.

3.Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.

4.Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.

5.Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.

6.Were entirely ready to have God remove all these defects of character.

7.Humbly asked Him to remove our shortcomings.

8.Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.

9.Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.

10.Continued to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it.

11.Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out.

12.Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics and to practice these principles in all our affairs.

Bill W. (June 2001). "Chapter 5: How It Works". Alcoholics Anonymous (4th ed.). Alcoholics Anonymous World Services. From wikipedia

As you can see from this, you will notice that a fundamental part of A.A. is the God-centred religious doctrine of 'Higher Power'. The aim of this article is to show that even religion can be a strong weapon to overcome heavy problems if used in the right way. Here we will explain why this religious doctrine is a catalyst for overcoming alcoholism and a practically effective means of overcoming it.

The state of indulgence in alcoholics is physiologically a state in which they feel compelled to drink. It means that the body demands it against the person's will. However, if they continue to drink from morning to night every day and then stop drinking alcohol, they will develop symptoms of addiction. These include hallucinations and delusions. Moreover, you will feel intense pain. It is the same as quitting drugs. Therefore, it is dealt with in the field of psychiatry. However, the person must have a strong will to stop. The addiction symptoms of discontinuation have to be endured for a while. The medical field can at best only alleviate them with the help of medication and other means.

However, the trouble is that even if an alcoholic is able to stop drinking once, he or she is likely to fall back into the same alcohol dependence. This is because their bodies are not satisfied unless they drink the amount of alcohol they drank when they became alcoholics. For example, if you drank a whole bottle of japanese sake a day when you became an alcoholic, it means that your body cannot be satisfied with just one or two drinks. Therefore, to overcome alcoholism, one must abstain from alcohol. This is the meaning behind the name of the self-help group called '断酒会 (Alcoholic Abstinence meeting)', which originated in Japan.

Now, there is something that cannot be helped by the medical treatment mentioned earlier. It is the person's 'personality'. It is generally understood why a person's 'personality' contributes to alcoholism. It is a personality that is extremely meticulous, perfectionist and incapable of showing weakness to others. When competitiveness is added to these, the risk of falling into alcohol dependence is further increased. These people live their lives by showing only parts of their personality, even the good parts. In fact, they don't have to do so, but they feel uncomfortable if they don't. On the other hand, these conditions encourage people to become mentally ill. This is even more so if the person is unable to ruffle feathers. Think of it like an elite businessman who is working without a break and has no outlet, and suddenly becomes addicted to alcohol and can't get back on his feet.

Here, a scholar made a very astute point about this mechanism of the individual's mind already in 1971. This is Gregory Bateson, who formulated the 'Double-bind theory' mentioned in the previous article. This is published in the book 'Steps to an Ecology of Mind'. I will try to describe what I understand about this mechanism. (The paper itself is quite esoteric, so I will be cautious in how I cover it, but I apologise if I make any mistakes.)

Alcoholics are considered to have more extreme personality tendencies than normal people as described above. This is supported by the person's 'pride'. However, the desire to experience complementary relationships based on the approval of others is always present in the mind. To satisfy this, he drinks alcohol. This is because drinking allows them to have pleasant conversations even with their antagonists. Their perfectionist nature, however, makes them very eager to bring even this under the control of reason. This is because their nature cannot allow them to show weakness to rivals, for example, in order to get ahead. Humans are productive subjects capable of being in a state of both tension and relaxation. Lack of either of these will lead to bankruptcy as a human being. Efforts to bring even the intoxication of drinking under the control of reason. This is the beginning of bankruptcy. (In this case, even if it does not result in alcohol indulgence, the striving for extreme perfectionism leads to a breakdown of personality. Anyone can see how this can lead to a range of mental illnesses, including depression.)

Bateson describes this as the 'pride' of the alcoholic. He explains with logic that this is the reason why they gradually become addicted to alcohol. The near-impossible proposition of using reason to control something that is physiologically difficult for humans to control, such as intoxication, is what causes the indulgence to explode. Therefore, the main focus in A.A. is to fix this or to overcome it with other members. However, as it is a personality, it is difficult for the individual to overcome it through his or her own efforts. If you have read this far and have good instincts, you will have noticed that this effort can make the alcoholism more serious. At times like this, a mechanism is needed to change it for everyone.

A.A. '12 Steps' are a simple expression of this. As you will understand when you read it, it is a plea to God to fix 'our character defects because there is nothing we can do about them'. It functions as a 'religious apparatus' to change people's thinking in a way that is good for society and the individuals living in it. Sharing this with the group is the essence of the A.A. self-help group.

Finally, it is said that social trust in religion is low in Japan. When this is a devout Muslim or Christian country, social surveys show that social trust in religion is surprisingly high. In this context, social surveys show that Japan has a comparatively high level of trust in the media, such as newspapers and television, compared to other countries. There are many countries where the media are less supported by the public than high supported in Japan. This means that the media has strongly ensured democracy here in Japan.

Aside from that, in effect, the religious system helps individuals who are unable to return to a normal social life of alcohol dependence. Profit is disregarded. Because every time you attend a meeting, you hand in a cloth bag during the meeting to put your donation in, but you are allowed to put in as much as you want. The person I know only puts in about 500 yen. That person does not know how much other people put in. Thus, a normal religion with a tradition is a stronghold that definitely enriches people's hearts. This is also true historically. Persecuted peoples were first and foremost accepted by religious strongholds such as churches and mosques.

As evil new religious groups that are currently a social problem, but religious groups are essentially a social infrastructure that rescues humanity as a mechanism. In order to return these to their original state, International financial capitalists are authentically considering the aforementioned re-baking of the doctrines of emerging religious organisations by the late Sir Jacob Rothschild for the purpose of returning the national debt. Once and for all, let us review the world's religious and ethical system. Let us return to the era of ethical capitalism.

Converting the Religious Apparatus Toward Repaying National Debt

- An idea from Sir Jacob Rothschild himself -

-Final revision date: November 30, 2023 (Thu)-

Elimination of the Budget Deficit Through the Generous Independent Support of International Financial Capitalists

- Collaborative effort between Sir Jacob Rothschild and Japanese society -

-Final revision date:November 10, 2023 (Fri)-

| 社会学講義―感情論の視点 (1999/09) 高橋 由典 商品詳細を見る |

セルフヘルプ・グループと宗教装置

~G・ベイトソンに依拠しつつ、社会学的見地から~

-最終更新日:2010年9月12日(日)-

前回、セルフヘルプグループが重要な社会問題や病気などを乗り越えるために、弱い立場におかれた人にとって極めて重要な克服の手段となってきたこと述べました。今回は、そのなかでも、耽溺・嗜癖に関するセルフヘルプグループについて述べてみたいと思います。この系統のセルフヘルプグループは、薬物依存、アルコール依存症、ギャンブルなどです。最近では煙草もこれに該当するかもしれません。

社会で人間が豊かに生活するためには、多少の逸脱は社会的にも個人的にも許容されます。しかし、それで社会生活が破綻してしまっては元も子もありません。お酒でも、泥酔した人は翌日にはしらふに戻って仕事に行きます。休日にギャンブルをしても、通常の人は経済的に破綻しない程度にとどめます。薬物依存に至っては、それ自体が法律違反です。これらの耽溺・嗜癖は、場合によってはのめりこんでしまって、通常の社会生活に戻ることができない状態に至ります。この個人の嗜癖・耽溺は、没入してしまっても、元の社会生活に復帰できるということを前提として制度設計されています。社会には為政者が馴致できるガス抜きが必要だということです。集合的にこれを合法的に解消できる代表的なものがこのブログで取りあげているお祭りです。お祭りのドンチャン騒ぎのあとに日常生活に立ち戻ることを、フランスの社会学者E・デュルケムは「聖から俗への帰還」などと表現していたと思います。トーテミズムなどの原始社会のお祭りも、現代のお祭りも、社会に果たす機能は同じというわけです。普段は壁があっても、祭りが社会を統合させるときに、個人は自我の壁を溶解させる体験をします。美しい芸術作品などへの没我・没入と一緒です。

話が脇道にそれましたが、これらの問題には、当然医学の分野で治療の対象とされるものもあります。アルコール依存症や薬物依存症です。しかし、医学にとって非常に迷惑で厄介な分野です。基本的には個人の「選択」によって没落してしまったからです。医師は自分で病気になるような悪い養生をした個人は助けたがらないものです。アルコールを「個人の選択」として多飲した結果のこのような迷惑な問題でも、医学での適切な処置が功を奏する以上、「病気」とし精神医学に位置づけられています。(この問題は、個人的に、「アルコールを飲む」という選択が個人主義制度下で功利的な選択のもとに行われたとする風潮も、アルコール依存症の方を苦しめていると思います。お酒に飲まされたというほうが、問題の性質上正しいと思います。本人の生理学上、多飲しないと満足できない体質が形成されているからです。また下にも述べますが、自分ではどうしようもない性格的気質も要因になっているからです。少なくとも、回復のためにはそのような視点が必要です。これらの点では、心理学でカウンセリングを行う専門家のほうが、個人のこのような性格的気質について詳しく、適切な対処がなされると思います。ただし、薬物依存に関しては違法であるため、個人主義制度の下で、使用を禁じる個人の強い意志が必要です。)

そもそも、これらの問題のセルフヘルプグループが誕生したのも、厄介者扱いされて社会的に見捨てられた人々が集まったからでした。アルコール依存症になった人など、社会は救う気になれないのです。

しかし、例えばアルコール依存症のセルフヘルプグループとしてA・A(アルコホリック・アノニマス)というものがあります。なぜ「アノニマス」かというと、お互いにニックネームで呼び合うからです。重い問題を抱えた人が実名で参加する必要がないように配慮されているからです。このA・Aはキリスト教の教義から派生したもので、治療に実質的な効果があるために、またたく間に浸透して、現在では全世界に数百万人のメンバーがいます。キリスト教の教会などの施設で開催されることもあります。一方で、日本はキリスト教が浸透していませんので、「断酒会」のほうがメンバーが多いです。こちらは、同じようなグループ形態が仏教の教義にそうように作り直されたものと受け取っていただいたら話が早いかと思います。

なぜ、これらのグループが宗教のノウハウを使用しているかが、今回の記事の一番注目所です。A・Aでのミーティングの流れを説明しますと、まず最初にA・Aの「12のステップ」をメンバー全員で唱和します。その後、「言いっぱなし・聞きっぱなし」によってお互いの苦労話を共有します。休憩時間に談話をはさんで、最後の人が話し終わったらミーティングの終わりです。「言いっぱなし・聞きっぱなし」では自分が言いたいことを言って、他の人は黙って話を聞くだけです。おおむね一人10分くらいですが、これが分け隔てなく最後の人まで続けられます。

A.A. 12のステップ

1.われわれはアルコールに対して無力であり、生きていくことがどうにもならなくなったことを認めた。

2.われわれは自分より偉大な力が、われわれを正気に戻してくれると信じるようになった。

3.われわれの意志と命の方向を変え、自分で理解している神、ハイヤー・パワーの配慮にゆだねる決心をした。

4.探し求め、恐れることなく、生き方の棚卸表を作った。

5.神に対し、自分自身に対し、もう一人の人間に対し、自分の誤りの正確な本質を認めた。

6.これらの性格上の欠点をすべて取り除くことを神にゆだねる心の準備が、完全にできた。

7.自分の短所を変えてください、と謙虚に神に求めた。

8.われわれが傷つけたすべての人の表をつくり、そのすべての人たちに埋め合わせをする気持ちになった。

9.その人たち、または他の人々を傷つけない限り、機会あるたびに直接埋め合わせをした。

10.自分の生き方の棚卸しを実行し続け、謝ったときは直ちに認めた。

11.自分で理解している神との意識的触れ合いを深めるために、神の意志を知り、それだけを行っていく力を、祈りと黙想によって求めた。

12.これら音ステップを経た結果、霊的に目覚め、この話をアルコホーリクに伝え、また自分のあらゆることに、この原理を実践するように努力した。

(スポンサーシップ Q&A AA日本ゼネラルサービスオフィス発行 1999年 日本語翻訳改訂版より)

これを見ていただいたらお分かりになっていただけるように、A・Aの根本的な部分が「ハイヤー・パワー」という神を中心とした宗教的な教義となっていることにお気づきいただけるかと思います。今回の記事の狙いは、たとえ宗教であっても、正しい使い方をしたら重い問題を乗り越える強い武器になるということです。ここでは、この宗教の教義がなぜアルコール依存症を乗り越えるきっかけとなるのか、また実質的に有効な乗り越えの手段となっているかについてご説明します。

アルコール依存症の方々の耽溺の状態は、生理学的に、飲まなければ気がすまない状態です。本人の意思に反して、体が要求するということです。しかし、毎日朝から晩まで飲む生活を続けて、アルコールを中断したら、中毒症状が出ます。幻覚・妄想などです。しかも、強い苦痛を感じます。麻薬をやめるのと同じです。したがって、精神医療の分野での対処となります。しかし、やめるには本人の強い意志が必要です。中断したときの中毒症状にしばらく耐えなければなりません。医療分野は、せいぜいそれを薬の力などで緩和する程度しかできません。

しかし、厄介なことにアルコール依存症の人は一回お酒をやめることができても、また同じアルコール依存に陥ってしまう可能性が高いです。アルコール依存症になってしまったときの飲酒量を飲まなければ満足できない体になってしまっているからです。例えば、アルコール依存症になったときに一日にお酒を一升瓶ぜんぶ飲んでいたら、一合や二合では満足できない体になっているということです。したがって、アルコール依存症を乗り越えるということは、アルコールを断たねばなりません。日本で生まれた「断酒会」というセルフヘルプグループの名前は、そういった意味から由来しています。

さて、先ほどの医学による対処ではどうにもならないことがあります。それは、本人の「性格」です。なぜ本人の「性格」がアルコール依存症に寄与するかについては、おおむね解明されています。極度に几帳面であるとか、完ぺき主義であるとか、他人に弱みを見せることができない性格です。これらに競争性が加わったら、アルコール依存に陥るリスクをいっそう深めます。これらの人は、自分の性格の一部分、それもよい所だけを見せて生きていきます。実際はそうしなくてもいいのですが、本人がそうしないと気がすみません。一方で、これらの状態は、人間が精神的な不調になることを促進させます。羽目をはずすことができない状態ならなおさらです。エリートサラリーマンで、休むまもなく働いていてはけ口のない人が、いきなりアルコールに耽溺して立ち戻れなくなるようなものだと考えていただければと思います。

ここで、1971年にすでにこの個人の心のメカニズムに対して非常に鋭い指摘をした学者がいます。前回述べたダブルバインド(二重拘束)説を打ち立てたグレゴリー・ベイトソンです。これは「精神の生態学」という本に掲載されています。このメカニズムについて、自分が理解していることを述べてみようと思います。(論文自体はかなり難解ですので、取り上げ方には慎重を期しますが、間違いがあったらごめんなさい。)

アルコール依存症の人は、上記のような通常の人より極端な性格的な傾向が強いとされます。これは本人の「プライド」によって支えられています。しかし、他人の承認を元にした相補的な人間関係を体験したいという欲動は常に心の中にあります。それを満足させるためにお酒を飲みます。お酒を飲んだら敵対する相手とでも楽しく会話ができるからです。彼らはしかし、その完ぺき主義的な性格によって、これをすら理性のコントロール下に置くことをを強く望むようになります。彼らの性格では、例えば出世のためにライバルに弱みを見せるわけにいかないからです。人間は、張り詰めた状態とリラックスした状態両方を繰り返すことによって生産活動が可能な主体です。これらのどちらが欠けても人間として破綻に至ります。お酒を飲んだ酩酊状態ですら、理性のコントロール下に置こうという努力。これが、破綻の始まりです。(この場合、アルコールへの耽溺という結果に至らなくても、極度のこ完ぺき主義を求める努力は人格的な破綻を招きます。うつ病など、さまざまな精神疾患に至りやすいのは誰が見てもお分かりいただけると思います。)

ベイトソンは、これをアルコール依存症者の「プライド」と表現しています。それが、次第にお酒にのめりこむ理由になることをロジックで説明しています。酩酊という生理学的に人間がコントロールしにくいものを理性でコントロールするという不可能に近い命題が、耽溺を爆発化させる要因になるというわけです。したがって、A・Aではこれを直すこと、もしくはメンバー同士で乗り越えることが主眼になります。しかし、性格ですので、本人の努力によって乗り越えることは困難です。むしろ、その努力がアルコール依存症を重篤化させることをここまで読まれた方で勘の鋭い方はお気づきになっていただけるかと思います。このようなときには、それを万人訳隔てなく変える仕組みが必要です。

これを端的にあらわしたのが、A・Aの「12のステップ」です。読んでいただいたらお分かりになっていただけるかと思いますが、「自分の性格的な欠陥が自分にはどうしようもないから神様直してくださいと懇願する」内容になっています。人の考え方を社会とそこに住む個人にとってよい方向に変える、「宗教的な装置 = Religious Apparatus」の機能を果たしています。これをグループで共有するのがA・Aというセルフヘルプグループの本質なのです。

最後に、日本は宗教に対する社会的な信頼が低いといわれています。これが、敬虔なイスラム教の国家やキリスト教の国家だと、宗教に対する社会的信頼性が驚くほど高いという社会調査が出ます。そのような中で日本は他の国に比べて新聞やテレビなどのメディアの信頼性が比較的に高いという社会調査の結果が出ています。メディアが日本より国民に支持されない国は多いのです。これはすなわち、この日本においてはメディアが民主主義を強く担保してきたということです。

それはさておき、実質的には宗教の仕組みが、アルコール依存という正常な社会生活に立ち戻れない個人を助けています。利益は度外視です。なぜなら、ミーティングに参加する度に、寄付を入れる布袋をミーティング中に手渡していきますが、いくら入れてもOKだからです。自分の知っている人は、500円くらい入れているだけです。その人は他の人がいくら入れているか知りません。このように伝統のある正常な宗教は、人の心を間違いなく豊かにする拠り所となります。歴史的にもそうです。迫害された民族は、すべからく教会やモスクなどの宗教的な拠点がまずもって受け入れました。

現在社会問題になっている悪しき形態の新興宗教団体ですが、本来はメカニズムとして人類を救済する社会インフラです。これらの本来あるべき姿に戻すために、前述の故ジェイコブ・ロスチャイルド卿による国債返還を目的とした新興宗教団体の教義の焼き直しなどを国際金融資本家の皆さんが真正に考えられています。一度、世界の宗教と倫理の仕組みを見直しましょう。倫理資本主義の時代に立ち返りましょう。

新興宗教装置を国債返済に理念転換

~ジェイコブ・ロスチャイルド卿自らがお考えになりました~

-最終更新日: 2023年11月30日 (木)-

財政赤字の解消を国際金融資本家の手厚い自立支援により実現

~ジェイコブ・ロスチャイルド卿と日本社会の協働~

-最終更新日: 2023年11月10日 (金)-

| 社会学講義―感情論の視点 (1999/09) 高橋 由典 商品詳細を見る |

【2024年4月4日(木)】

"us as we"

Please do not despise yourself, said Sir Nathaniel Rothschild. He asks you to help reconstruct the West and rebuild the world peace m(_ _)m 4 Apr 2024 6:28

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1076975360053207

"Science will inevitably help... can get"

They will take care of the person once they are involved until the end. Please do your best to do the same as I did. Now it's your chance m(_ _)m 4 Apr 2024 8:56

https://www.facebook.com/nobelprize/posts/pfbid02na7FPy6hVsPuL5KqsaQYyaza237re9rqDArGf3py3iMNrhRDr4ZaCHF3mSpuXK3Jl

- 関連記事

-

-

Professor Kazushige Shingu ‘Objet a’ etc...

2024/03/24

Professor Kazushige Shingu ‘Objet a’ etc...

2024/03/24

-

The Sociology of Corruption

2024/01/06

The Sociology of Corruption

2024/01/06

-

Restoration of "Globalism"

2024/02/24

Restoration of "Globalism"

2024/02/24

-

Unravelling the Sociology of Professor Yoshinori Takahashi

2024/03/19

Unravelling the Sociology of Professor Yoshinori Takahashi

2024/03/19

-

Humanizing International Financial Capitalists

2023/12/18

Humanizing International Financial Capitalists

2023/12/18

-