この問題への公的機関と専門領域の対処とは

-最終更新日:2010年8月12日(木)-

被害者がこの問題を乗り越えるとしたら、基本的にお互いの被害を共有して助け合う「自助」という考え方が基本だと述べました。しかし、それ以外にも行政による介入や専門的なアプローチが行われるとしたらどのように行われるべきなのでしょうか。

重要な点は、個別のケースの損害の賠償だけでなく、精神的・心理的なダメージの解消や本人の社会復帰への援助でしょう。

しかし、既存の方法ではうまくいきません。この被害は、これらの問題を扱う分野が想定していない被害だからです。それには、この被害を受けることによって、どのような恐怖が反復的に植えつけられているか、またどのように社会生活を抑圧されているか、そのメカニズムが専門的に研究され解明されなければ、これらの解消は難しいでしょう。そのノウハウが確立されるには時間がかかるでしょうが、そのような知識が学術領域などで積み重ねられなければなりません。

これは、前に述べた加害行為のマインドコントロール性を中心に考慮されるべきでしょう。前回述べましたように、自分の行為に対してリアクションとして加害行為が反復的に行われる点によって、人間の行動規範まで変えてしまうという性質です。心の傷とは、パターン化された加害行為の反復によって植えつけられるからです。

ドメスティック・バイオレンス(「家庭内暴力」。以下DVと記述。) を考えてみてください。注1)虐待が深刻なケースだと、精神状態がギリギリの状態で必死に耐えながら生活しています。その中での虐待は、ケースによって異なりますが、多くが反復的に行われます。また、虐待は長期化し、なかなか公的機関や地域のほかの人に知られることがありません。加害者による虐待の隠匿や被害が公になりにくい点は、この被害とよく似ていると思います。

DVも被害者によって被害内容は異なり、同じものはありません。また、強制的に虐待-被虐待の関係を断ち切るのが難しいという性質をもっています。悲惨な事件が起きるたびに思うのですが、そのような中で命の危機に常にさらされている被害者の実態があるのでしょう。

このように、DVの緊急性に対しては、行政としても非常に重要な課題として近年になって取り上げられ、2001年10月にはDV防止法が施行されました。(正しくは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」) DV防止法の制定には、被害者の悲痛な訴えが強く影響したといわれています。DVの虐待の類型として、「身体的虐待」「精神的虐待」「性的虐待」「経済的暴力」「社会的隔離」という分類がなされています。

個別のケースにおいてどのような虐待を受けたかをヒアリングし、判断を行って、緊急避難的な対処をするように行政システムがつくられているのです。また、学術機関が常に様々な事例から調査研究を行っている実態もあるでしょう。

DV防止法では「接近禁止命令」「退去命令」「子への接近の禁止命令」などの保護命令を下すことができます。また、「シェルター」などの緊急避難的な施設が存在することでも有名です。この「シェルター」の多くはNPO法人によって紹介・仲介がされています。行政に頼りにくい場合でも、NPO法人が相談を受け付けています。

このような緊急性の高い解決の難しい問題に対して、行政や学術機関、NPO法人は連携してここまで緊急避難的な対処を行うことができるのです。

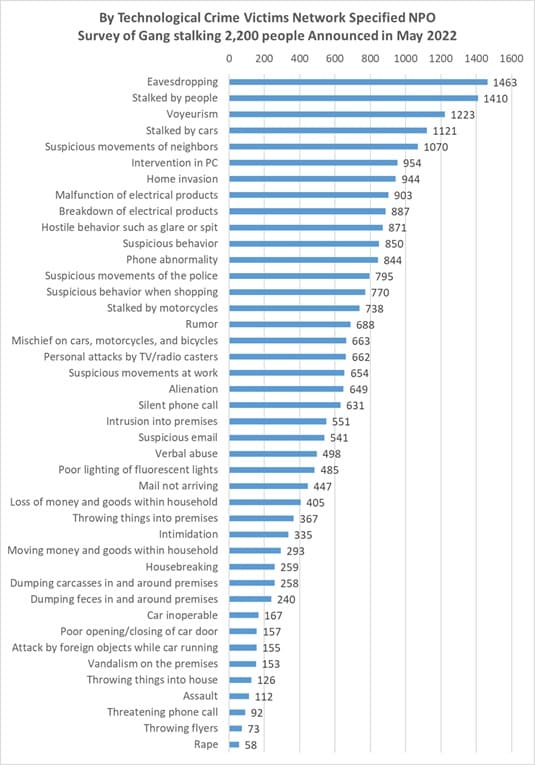

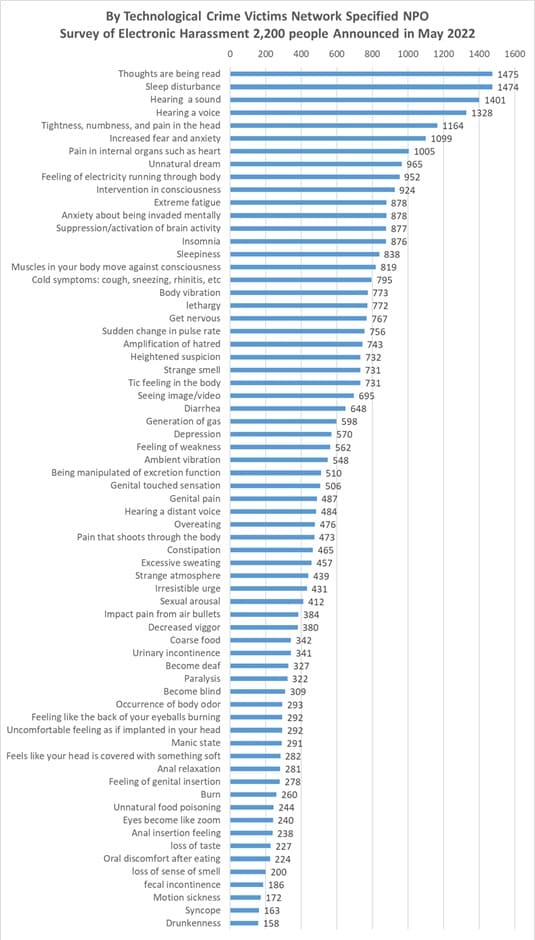

DVについて多少長く触れましたが、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークで取り扱っているような問題の被害者も同じです。植えつけられた虐待によるダメージを解消する必要があります。もちろん、その虐待の手法が、これまで述べてきた「人による嫌がらせ」や「テクノロジーによる攻撃」であり、まずはそれを知る必要があります。そのために、専門家はこれら加害行為と、その反復によってどのような精神状態に陥るかをヒアリングしなければならないでしょう。

また、被害を受けたことがない方は、被害報告を聞いたときに加害行為の一つ一つが、「本当にそれほど苦しいものなのか」という疑問をもたれると思います。この問題に関してはこういう答えをお返しします。人間は恐怖感を感じたときに、それを心理的に解消するのに時間がかかります。これは誰でも同じです。予期せぬ「ギョッとする」威圧的な加害行為を立て続けに行われると、人間は心理的に対処不能になってパニックに陥るのです。

これが、この問題で心理的なトラウマを深刻化させてしまう大きな原因となっています。加害行為一つ一つがそれほどの被害に見えなくても、他人に理解されない方法で異常なまでにたたみ掛けられたら、心理的に大きなダメージを負ってしまいます。また、これが重なると、場合によっては本当に精神的な疾患に陥ることも考えなければなりません。前回の掲載分のように、満足に睡眠も取れない状態となると、なおさらだとお考えになっていただけると思います。これが休む間もなく数年間以上続くことを考えてみてください。

さらに、客観的に他者に理解されにくい被害であることも、被害者の立場を抑圧的なものにさせてきました。強い人であるならば、この部分を受け入れて行動してきた被害者の方も多いと思います。そのような方の周知活動によって、この被害は社会的認知を得るに至りつつあります。

しかし、そうではない潜在的な被害者の方も多いと推察します。かなり精神的に消耗する被害の上に、社会的認知が得られないとなると、最悪の場合社会生活に破綻を帰してしまった人も多いのではないでしょうか。自分もその一人です。この問題の専門家が誕生するとするならば、それをすべて受け入れるように被害者の話を聞く必要があります。

その上で被害者を社会復帰させるにはどのようにすればいいのでしょうか。基本は上記に述べた被害者同士の話の共有と自助です。被害が分かっている人同士の話し合いが一番効果あります。しかし、ここでは専門的な領域の支援を考察しています。精神的・心理的なダメージの克服については上記に述べましたが、社会復帰のために行える専門的援助には次の方法が一つの示唆を与えます。

それはSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)と呼ばれるものです。その名の通り、社会的なスキルをトレーニングすることによって、社会生活を円滑に進める力をつけることを目的としています。被害者の中には強い精神力で被害を受ける前の精神状態や能力を維持されている方もおられます。しかし、一方で人格に破綻をきたしたり、社会生活で必要なスキルが加害行為によって失われてしまった方もおられます。そのような方をもう一度社会で受け入れるには、もとの自分を取り戻す必要があります。様々なケースで用いられる概念ですが、一つの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。被虐待の子どもが、このSSTによって回復しているなど、様々な成功例が報告されています。

長文で述べてきましたが、この問題は一回限りの掲載ですべて述べることができないと感じてきました。

今回の掲載で強く感じたのは2点です。公的な学術領域においてこの被害が取りあげられ、その被害実態の蓄積と被害の克服の研究がされなければならないこと。また、行政機関やNPO法人などの対処法や連携システムが構築されなければならないことです。

被害者の「自助」が問題解決の基本と述べましたが、それにも限界があります。現状、この問題の被害者は、上記のドメスティック・バイオレンスの被害を受けながら何の支援も得られずに生活されているのと同じ状態の方が多いのだと認識してください。

一刻も早く、被害者を救済する手段が、様々な方面により考察されなければなりません。

注1) ドメスティック・バイオレンス”domestic violence”は直訳すると「家庭内暴力」です。これだと、社会通念的に夫から妻への暴力をイメージさせるので、夫婦間や恋人間の暴力にはジェンダー・バイオレンス”gender violence”という言葉を使用することが適切という考え方もあります。ただし、ジェンダー・バイオレンスという言葉には、子どもへの虐待という意味は含まれません。実際にはDVは、親子間暴力や兄弟姉妹間暴力の割合が多いといわれています。どちらが適切か迷いましたが、今回はより定義の広い「ドメスティック・バイオレンス」という言葉を使うことにしました。

被害者がこの問題を乗り越えるとしたら、基本的にお互いの被害を共有して助け合う「自助」という考え方が基本だと述べました。しかし、それ以外にも行政による介入や専門的なアプローチが行われるとしたらどのように行われるべきなのでしょうか。

重要な点は、個別のケースの損害の賠償だけでなく、精神的・心理的なダメージの解消や本人の社会復帰への援助でしょう。

しかし、既存の方法ではうまくいきません。この被害は、これらの問題を扱う分野が想定していない被害だからです。それには、この被害を受けることによって、どのような恐怖が反復的に植えつけられているか、またどのように社会生活を抑圧されているか、そのメカニズムが専門的に研究され解明されなければ、これらの解消は難しいでしょう。そのノウハウが確立されるには時間がかかるでしょうが、そのような知識が学術領域などで積み重ねられなければなりません。

これは、前に述べた加害行為のマインドコントロール性を中心に考慮されるべきでしょう。前回述べましたように、自分の行為に対してリアクションとして加害行為が反復的に行われる点によって、人間の行動規範まで変えてしまうという性質です。心の傷とは、パターン化された加害行為の反復によって植えつけられるからです。

ドメスティック・バイオレンス(「家庭内暴力」。以下DVと記述。) を考えてみてください。注1)虐待が深刻なケースだと、精神状態がギリギリの状態で必死に耐えながら生活しています。その中での虐待は、ケースによって異なりますが、多くが反復的に行われます。また、虐待は長期化し、なかなか公的機関や地域のほかの人に知られることがありません。加害者による虐待の隠匿や被害が公になりにくい点は、この被害とよく似ていると思います。

DVも被害者によって被害内容は異なり、同じものはありません。また、強制的に虐待-被虐待の関係を断ち切るのが難しいという性質をもっています。悲惨な事件が起きるたびに思うのですが、そのような中で命の危機に常にさらされている被害者の実態があるのでしょう。

このように、DVの緊急性に対しては、行政としても非常に重要な課題として近年になって取り上げられ、2001年10月にはDV防止法が施行されました。(正しくは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」) DV防止法の制定には、被害者の悲痛な訴えが強く影響したといわれています。DVの虐待の類型として、「身体的虐待」「精神的虐待」「性的虐待」「経済的暴力」「社会的隔離」という分類がなされています。

個別のケースにおいてどのような虐待を受けたかをヒアリングし、判断を行って、緊急避難的な対処をするように行政システムがつくられているのです。また、学術機関が常に様々な事例から調査研究を行っている実態もあるでしょう。

DV防止法では「接近禁止命令」「退去命令」「子への接近の禁止命令」などの保護命令を下すことができます。また、「シェルター」などの緊急避難的な施設が存在することでも有名です。この「シェルター」の多くはNPO法人によって紹介・仲介がされています。行政に頼りにくい場合でも、NPO法人が相談を受け付けています。

このような緊急性の高い解決の難しい問題に対して、行政や学術機関、NPO法人は連携してここまで緊急避難的な対処を行うことができるのです。

DVについて多少長く触れましたが、NPO法人テクノロジー犯罪被害ネットワークで取り扱っているような問題の被害者も同じです。植えつけられた虐待によるダメージを解消する必要があります。もちろん、その虐待の手法が、これまで述べてきた「人による嫌がらせ」や「テクノロジーによる攻撃」であり、まずはそれを知る必要があります。そのために、専門家はこれら加害行為と、その反復によってどのような精神状態に陥るかをヒアリングしなければならないでしょう。

また、被害を受けたことがない方は、被害報告を聞いたときに加害行為の一つ一つが、「本当にそれほど苦しいものなのか」という疑問をもたれると思います。この問題に関してはこういう答えをお返しします。人間は恐怖感を感じたときに、それを心理的に解消するのに時間がかかります。これは誰でも同じです。予期せぬ「ギョッとする」威圧的な加害行為を立て続けに行われると、人間は心理的に対処不能になってパニックに陥るのです。

これが、この問題で心理的なトラウマを深刻化させてしまう大きな原因となっています。加害行為一つ一つがそれほどの被害に見えなくても、他人に理解されない方法で異常なまでにたたみ掛けられたら、心理的に大きなダメージを負ってしまいます。また、これが重なると、場合によっては本当に精神的な疾患に陥ることも考えなければなりません。前回の掲載分のように、満足に睡眠も取れない状態となると、なおさらだとお考えになっていただけると思います。これが休む間もなく数年間以上続くことを考えてみてください。

さらに、客観的に他者に理解されにくい被害であることも、被害者の立場を抑圧的なものにさせてきました。強い人であるならば、この部分を受け入れて行動してきた被害者の方も多いと思います。そのような方の周知活動によって、この被害は社会的認知を得るに至りつつあります。

しかし、そうではない潜在的な被害者の方も多いと推察します。かなり精神的に消耗する被害の上に、社会的認知が得られないとなると、最悪の場合社会生活に破綻を帰してしまった人も多いのではないでしょうか。自分もその一人です。この問題の専門家が誕生するとするならば、それをすべて受け入れるように被害者の話を聞く必要があります。

その上で被害者を社会復帰させるにはどのようにすればいいのでしょうか。基本は上記に述べた被害者同士の話の共有と自助です。被害が分かっている人同士の話し合いが一番効果あります。しかし、ここでは専門的な領域の支援を考察しています。精神的・心理的なダメージの克服については上記に述べましたが、社会復帰のために行える専門的援助には次の方法が一つの示唆を与えます。

それはSST(ソーシャル・スキル・トレーニング)と呼ばれるものです。その名の通り、社会的なスキルをトレーニングすることによって、社会生活を円滑に進める力をつけることを目的としています。被害者の中には強い精神力で被害を受ける前の精神状態や能力を維持されている方もおられます。しかし、一方で人格に破綻をきたしたり、社会生活で必要なスキルが加害行為によって失われてしまった方もおられます。そのような方をもう一度社会で受け入れるには、もとの自分を取り戻す必要があります。様々なケースで用いられる概念ですが、一つの示唆を与えてくれるのではないでしょうか。被虐待の子どもが、このSSTによって回復しているなど、様々な成功例が報告されています。

長文で述べてきましたが、この問題は一回限りの掲載ですべて述べることができないと感じてきました。

今回の掲載で強く感じたのは2点です。公的な学術領域においてこの被害が取りあげられ、その被害実態の蓄積と被害の克服の研究がされなければならないこと。また、行政機関やNPO法人などの対処法や連携システムが構築されなければならないことです。

被害者の「自助」が問題解決の基本と述べましたが、それにも限界があります。現状、この問題の被害者は、上記のドメスティック・バイオレンスの被害を受けながら何の支援も得られずに生活されているのと同じ状態の方が多いのだと認識してください。

一刻も早く、被害者を救済する手段が、様々な方面により考察されなければなりません。

注1) ドメスティック・バイオレンス”domestic violence”は直訳すると「家庭内暴力」です。これだと、社会通念的に夫から妻への暴力をイメージさせるので、夫婦間や恋人間の暴力にはジェンダー・バイオレンス”gender violence”という言葉を使用することが適切という考え方もあります。ただし、ジェンダー・バイオレンスという言葉には、子どもへの虐待という意味は含まれません。実際にはDVは、親子間暴力や兄弟姉妹間暴力の割合が多いといわれています。どちらが適切か迷いましたが、今回はより定義の広い「ドメスティック・バイオレンス」という言葉を使うことにしました。

- 関連記事

-

-

北朝鮮がTI被害者救出に本格参加

2023/09/17

北朝鮮がTI被害者救出に本格参加

2023/09/17

-

Sonic Tools (iphone・ipad用 音・振動・磁界計測アプリ)

2017/07/10

Sonic Tools (iphone・ipad用 音・振動・磁界計測アプリ)

2017/07/10

-

最小不幸社会は重要な政治思想の一つ

2023/07/23

最小不幸社会は重要な政治思想の一つ

2023/07/23

-

稀に見るシオニストの和平増進

2020/08/17

稀に見るシオニストの和平増進

2020/08/17

-

精神病院強制入院廃止の国連勧告

2022/09/23

精神病院強制入院廃止の国連勧告

2022/09/23

-